DIJON (21)

Hôtel Esmonin de Dampierre

(voir la page d'accueil de Dijon)

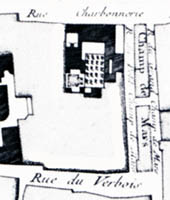

C'est à l'angle des anciennes rues Charbonnerie et du petit Champs de Mars qu'Antoine Esmonin, marquis de Dampierre fit construire cet élégant hôtel particulier de style néoclassique. Mitoyen avec l'ancien hôtel Mochot-Coppin qui date de la fin du XVIIeme siècle, et située juste en face de l'hôtel Bouhier de Lantenay datant lui des années 1758-1759, cet hôtel fut l'un des derniers témoins du mode de vie des riches parlementaires avant la révolution. Occupant le même emplacement que sur le plan géométral levé par Antoine Mikel, cet hôtel perdit lors des travaux, le bel alignement d'arbre encore visible sur le plan de 1759. Plantés en bordure d'une petite cour intérieure, ces arbres paraissent bien serrés entre l'ancien hôtel Mochot-Coppin et les bâtiments en L avec dépendances du futur hôtel Esmonin. Ignorant tout ou presque des propriétaires qui précédèrent le marquis de Dampierre, on ne peut faire que des suppositions sur ceux-ci. Peut être s'agit-il des Seguin de Broin qui déjà propriétaire du 38 rue de la Prefecture 1 aurait fort bien put se porter acquéreur de l'hôtel voisin dans les années suivantes. Il est possible aussi que la demeure ait appartenue aux Gauthier de Chamirey, ancêtres maternel d'Antoine Esmonin ou alors aux de La Ramisse et aux Maillard, ancêtres de ça femme. Plus simplement, la demeure aurait très bien pue être en la possession des Esmonin depuis plusieurs générations puisqu'une certaine Marguerite Esmonin 2 habitait un peut plus haut dans la rue dés 1628.

Quoiqu'il en soit, cette demeure ressemble déjà à l'époque du plan à ce qu'Esmonin fera construire dans le dernier quart du XVIIIeme siècle. Ces propriétaires avaient certainement dû pour cela, rassembler plusieurs vieilles bâtisses de marchand datant du moyen-age ou de la Renaissance. Appartenant majoritairement au chapitre de la cathédrale Saint-Etienne, ces vieilles maisons étaient louées par des artisans. Fort nombreux à cette époque, ceux-ci vendaient leurs marchandises directement dans la rue qui s'appelait au XIIIeme siècle "Bouchefol" ou "Bouchefour". Au siècle suivant, son nom changera pour celui de Corroierie en référence aux teinturiers qui y travaillaient. Un peu plus tard, les charbonniers majoritaires dans le quartier, les remplaceront et donneront leurs noms à cette rue.

Emplacement du futur Hôtel Esmonin, d'aprés le

"Plan géométral de la ville de Dijon"

levé en 1759 par le sieur Mikel

Bibliothèque municipale de Dijon

Très lacunaire, l'historique du monument mériterait d’être étudiée plus profondément afin de savoir qui furent les différents propriétaires des lieux et à quoi ressemblait l’hôtel avant les travaux mené par Antoine Esmonin. Bien mieux documenté, l'historique de la famille Esmonin début vers la fin du XVeme siècle dans le petit village de Reulle-Vergy (21). Situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Dijon, ce petit bourg possède encore dans son église paroissiale, une dalle funéraire représentant le chanoine Jehan Esmonin mort en 1519. Descendant d'une famille de notable local, il fut curé du village et chantre de la collégiale Saint-Denis (au château de Vergy). Jouissant d'une fortune assez importante, il s'associa avec son frère Pernot pour faire reconstruire une partie de l’église du village. Il fit pour cela raser le bras sud du transept et fit ériger à la place une chapelle gothique vers 1498. Continuant sur cette voie, il finança alors le voûtement de la nef et le décor héraldique de la chapelle. Constitué de quintefeuilles et de singes peint à fresque cet ensemble héraldique figurait sur les armes primitives des Esmonin. Connu pour ça générosité, Jehan Esmonin le prouva toute sa vie et fit don à ça mort d'un "meix" au territoire de Chambeuf. Cette terre qui lui avait été vendu par son parent Louis de Saumaise, seigneur de Chasans en 1481, revint tout naturellement au chapitre de son ordre l'année suivant ça mort. D’après la "Notice généalogique du Bard de Chasan" publié en 1892, il semblerait que notre bon chanoine est eu un troisième frère à l'origine de toute la lignée. Prénommé Regnault, ce dernier fut le père de Denis et le grand-père d'une Jehanne Esmonin, mariée en 1571 avec Philippe de Vergy. Cependant cette généalogie s’arrêtant avec cette dame, il n'est donc pas certain que la notice soit exacte. En consultant le "Recueil de Peincedé" on s'aperçoit en effet que d'autres noms apparaissent des la fin du XVeme siècle. Y figurent entre autre Huguenin Esmonin de Reulle qui épouse en 1492 une demoiselle Jeanne Mariglier. L'Inventaire-sommaire des Archives départementales mentionne quant à lui l'achat en 1596 d'une coupe de 60 arpents de bois taillis par Guillaume Esmonin de Curley (châtellenie de Vergy). Très nombreuse, la documentation sur les Esmonin à Vergy nous apprend que cette famille comptait également dans ces rangs un militaire et un autre homme d'église. Citons tout d'abord le chanoine Edme Esmonin qui fut prêtre et chantre de la collégiale Saint-Denis de Vergy et chapelain de Sainte-Barbe en 1586. Les chroniques de l'époque en font le bienfaiteur de son Chapitre et des pauvres de la région. Dans un tout autre registre et vers la même époque, Oudin Esmonin († 1596) fut quant à lui sergent royal au bourg de Vergy.

Armes primitives des Esmonin:

"De gueules à un singe d'or assis sur une terrasse de sinople,

tenant dans la main un trefle d'argent et un chef de même,

chargé de trois merlettes de sable"

La rapide progression sociale des Esmonin, les obligea de bonne heure à quitter le village de Reulle-Vergy pour venir s'installer à Nuits-Saint-Georges et à Beaune. Les archives municipales de la ville de Nuits conservent divers actes signés de leurs noms. A la lecture de ceux-ci, on découvre que l'un d'entre eux fut échevin de la ville en 1566 et que l'autre prénommé Philibert fut sergent général au bailliage de Nuits vers 1636. D'autre source nous apprenne qu'il y avait vers le milieu du XVIIeme siècle un Jean Esmonin, docteur en droit et avocat à la cour. Peut être est-ce le même qui fut échevin de la ville en 1644 et qui avait épousé Claude Rouyer. Moins loquace, les archives religieuses ne donne qu'un seul nom. Il s'agit d'Edme Esmonin curé de Saint-Symphorien de 1644 à 1654. Parente avec la branche de Beaune, cette branche des Esmonin de Nuits continua certainement d'exister au XVIIIeme siècle. Appartenant à la même famille et originaire de Reulle-Vergy elle aussi, la branche des Esmonin de Beaune est assez simple à suivre même si ces origines sont plus obscures. En effet le premier membre connu est originaire de Chateau-Chalon en Franche-Comté. Marié à Jeanne Chatelain dans le second quart du XVIeme siècle, ce personnage prénommé Etienne dû se déplacer jusqu’à Troyes puisque son fils Philibert est né dans cette ville en 1548. Compte tenu du métier de son fils, il était capitaine des Charrois de la maison du roi, on peut supposer que son père était militaire lui aussi. Cela expliquerait les déplacements qu'il effectua entre ces diverses communes et ça terre natale. Marié avec Jeanne Morelot en 1583 ce fils s'installa faubourg Saint Nicolas à Beaune et eu plusieurs enfants. François Esmonin (1590-1648), l'aîné continua la lignée et fut maitre-ordinaire des équipages de la maison du roi en l'armé commandé par le duc de Longueville. Marié une première fois avec Claudine Vachey († 1620) en 1612, il se remaria une seconde fois en 1623 avec Antoinette Gautherot (1598-1680). Vivant avec ça nombreuse progéniture dans une maison à Beaune, on sait qu'il habitait lui aussi sur la paroisse Saint-Nicolas grâce à l'Inventaire-sommaire des Archives départementales qui stipule qu'il participa en 1638 à l'embellissement de l'église de ça paroisse en achetant pour 150 livres une chasse 3 qui allait être détruite pour ces dorures. Du premier lit naquirent Philibert et François († 1685) qui furent respectivement commissaire d'artillerie et capitaine ordinaire des charrois du Roi de France. Du second lit sorti Antoine Ier Esmonin († 1697) qui continua la lignée.

Commencé avec son grand-père, ce dévouement à servir la nation s'intensifia avec Antoine qui participa à de nombreux sièges et à de nombreuses batailles. Nommé commissaire provincial d'artillerie, il mit le siège devant les villes de Luxembourg (tombé le 3 juin 1684), Philisbourg (tombé le 30 octobre 1688), Mannheim (tombé le 11 novembre 1688), Frankendal (tombé le 18 novembre 1688), Namur (tombé le 30 juin 1692), Huy (tombé le 20 juillet 1692) et Charleroi (tombé le 10 septembre 1693) et s'illustra durant les batailles de Steinkerque (3 août 1692) et de Neerwinden (29 juillet 1693). Ca bravoure, mainte fois prouvée lors de ces différents conflits, lui fut malheureusement fatale au siège d'Ath. Il y mourut emporté par un boulet de canon le 23 juillet 1697. Ayant consacré une bonne partie de ça vie à l'armée, il est tout naturel qu'il ait trouvé ça femme dans une famille de militaires de la région. Fille d'Hugues Picard, major au régiment d'Uxelles, tué au siège de Mousson en 1653, cette dernière prénommée Claudine lui donna plusieurs enfants dont Antoine II Esmonin né en 1684. Marchant sur les pas de son père, ce dernier devint tout d'abord officier pointeur puis commissaire ordinaire d'artillerie en 1716, commissaire provincial en 1732, lieutenant en 1741, brigadier en 1745 et enfin maréchal de camp en 1748. Décoré de l'ordre de Saint-Louis en 1715, il fut anobli par le roi en 1737. Engagé très jeune, il participa au siège d'Ath alors qu'il n'avait que treize ans. Il assista là-bas, à la mort tragique de son père, qui mourut sous ces yeux. Pas découragé pour autant, il continua ça carrière et participa au siège de Khel en 1733, de Philisbourg en 1734 et à la bataille de Clausen en 1735. Rejoignant l'armée de Bavière en 1742, il reçut un coup de feu au siège de Landau l'année suivante. Participant au siège d'Ypres et de Fribourg en 1744, il fut de la bataille de Fontenoy en 1745. Egalement présent aux sièges de Bruxelles, d'Anvers et de Namur en 1746, il fut à nouveau blessé l'année suivante à la bataille de Lawfeld. Participant à ça dernière campagne en 1748, lors du siège de Maastricht, il se retira sur ces terres et quitta l'armée en 1751. Vivant confortablement à Beaune avec ça femme, née Anne Theureau 4 (1682-1766), et ces enfants, il s'éteignit le 28 avril 1758 en laissant de nombreux bien. Parmi ceux-ci figurait peut-être la belle somme d'argent obtenu en 1725 lors de la vente du fief de la Motte-Valentin 5 prés de Beaune.

Comme son père et son grand-père avant lui, Antoine III Esmonin (1707-1785) fit carrière dans les armes et se constitua un beau patrimoine immobilier. Accompagnant son père lors des campagnes menées en Allemagne et en Flandres, il s’intéressa aux fortifications, à la technique de siège et fut à son tour commissaire d'artillerie. Blessé d'un coup de feu au siège de Philisbourg en 1737, il se remit de ces blessures et gravit les échelons, devint colonel et termina général d'artillerie. Marié en 1739 avec Françoise Gauthier de Chamirey 6 (1718-1787), il repris la même année le fief de la Palud dans la Bresse. Il étoffa ces biens en reprenant l'année suivante le fief de Chamirey, qu'avait du lui apporter un parent de ça femme. Vivant alors à Chalon-sur-Saône chez les parents celle-ci, il ne tarda pas à déménager pour venir s'installer paroisse Saint-Pierre à Beaune. Délaissant les champs de batailles pour s'occuper de ça famille et de son patrimoine, il se porta acquéreur des terres de Trenard, du Breuil (commune de Demigny), de la Vesvre (proche de Sennecey-le-Grand) et de Vaux (commune de Dampierre-en-Bresse). Enfin, il compléta ces acquisitions en achetant en 1765 la totalité de la seigneurie de Dampierre-en-Bresse et reprit les fiefs de Magny et d'Aubigny en 1776. Il mourut d’ailleurs dans ce village en 1785.

Pour conclure et pour bien comprendre le passé militaire de cette famille, qui perdit plusieurs de ces membres sur les champs de bataille, on se doit de citer Hubert et Nicolas Esmonin 7 qui furent commissaire de l'artillerie et ingénieur en chef. Ce dernier mourut d'ailleurs d'une blessure au siège de Roses en 1645. On ne peut pas non plus passer à coté des frères d'Antoine II Esmonin qui furent lieutenant au régiment du Plessis-Bellièvre et commissaire d'artillerie. L'un perdit la vie en Flandres et l'autre fut emporté par un boulet de canon au siège de Mons en 1691. Enfin, il est bon de savoir que cette famille, connu surtout pour ces hommes de guerres, eu également un ecclésiastique dans ces rangs. En effet, le fils cadet d'Antoine II, prénommé Claude fut envoyer au séminaire à Dijon. Suivant par la suite des cours à la faculté de Paris, il revint et fut nommé prêtre au diocèse de Chalon. Il obtint ensuite le poste de vicaire général d'Autun et de Chalon en 1724 puis celui d'abbé de Saint-Symphorien-les-Autun en 1734. Il reçut finalement l'archidiocèse de Beaune en 1750 et fit entièrement reconstruire le monastère de Saint-Symphorien en 1782.

Blason de la famille Esmonin de Dampierre:

" Tiercé en fasce: au 1 de sable à trois merlettes d'or,

au 2 d'or plein, au 3 d'azur à trois fer de lance d'argent"

Le virage amorcé par Antoine III Esmonin consistant à posséder de nombreuses terres et à s'éloigner progressivement des zones de combats se poursuivit avec son fils Antoine IV Esmonin (1744-1824). Délaissant le monde militaire, ce dernier fut orienté vers une carrière de magistrat par ces parents. Pour ce faire, il fut éduqué par des précepteurs dont l'abbé Guillaume Bredault (1737-1816) puis fit des études de droit à l'université de Paris. Son cycle d'étude terminé, il revint chez lui et fut pourvu d'une charge de conseiller-laïc au parlement de Bourgogne le 7 mai 1766. Alors en pleine ascension sociale, il rencontra ça future épouse, née Catherine Claude de la Ramisse (1753-1818) parmi les proches de ça famille. Mariée à celle-ci le 10 juillet 1770 en la paroisse Saint-Pierre de Beaune, il eut d'elle plusieurs enfants dont Catherine-Claude née en 1772 et Antoinette Alexandrine née en 1779. La chance lui souriant, il profita vers la même époque des problèmes que rencontrait le roi Louis XV avec les différents parlements de province pour se hisser à un plus haut rang. Celui de Bourgogne ayant été congédié et ces membres exilés en novembre 1771, il fallut les remplacer par des membres plus favorables à la politique du roi. Le chancelier Maupeou, qui était à l'origine de tous ces bouleversements, plaça Fyot de la Marche à la tête du parlement et nomma cinq présidents à mortier pour le seconder. Parmi ceux-ci figurait Antoine Esmonin de Dampierre qui fut reçu dans cette charge le 29 janvier 1772. Après la réorganisation des parlements voulus par le jeune roi Louis XVI en 1776, il du se retirer et vécu fort longtemps dans le plus parfait anonymat. Restant député de la noblesse jusqu'au début de la révolution, il assista aux Etats Généraux à Versailles en mai 1789, puis se rendit à Paris comme membres de la Constituante. Pris malgré lui dans la tourmente qui allait suivre, il eut peur pour ces filles et ça femme, malade depuis longtemps. Les écartants du tumulte révolutionnaire, il les envoya prendre les eaux à Aix en mai 1791. Une inflammation bilieuse s'étant déclarée en cour de route chez madame Esmonin, elles s’arrêtèrent à Lausanne et y restèrent fort longtemps. Ne souhaitant pas se séparer de ça cadette, M. Esmonin la fit revenir à Dijon au cours de l'année suivante. Très mal vue par les autorités en place, ces déplacements furent reprochés au marquis de Dampierre qui fut interrogé puis jugé et condamné pour "appartenance à l'aristocratie" et "intelligence avec des émigrés". Transféré provisoirement à la Conciergerie le 10 mai 1793, il fut le 24 mai suivant placé en détention au château de Dijon. Enfermé pendant prés de dix-huit mois, il partagea pendant un temps ça cellule avec le comte Berbis de Longecourt. Ne quittant ça geôle qu'une fois, pour aller solliciter un certificat de résidence à Paris, il ne fut libéré qu’après la Terreur et sortit finalement le 3 Frimaire an III (23 novembre 1794).

Découvrant alors un monde totalement changé, il s’aperçut que son nom avait été rayé des listes des citoyens français quelque semaine plus tôt par le tout nouveau département de la Cote d'Or et le 25 février 1795 par le comité de législation. A leur tour ça femme et ces filles, subirent le même sort et furent rayé provisoirement des listes le 18 Messidor an V (6 juillet 1797). Deux mois plus tard elle furent même obligé de repartir pour la Suisse en exécution d'une loi nouvellement promulguée. Dépossédé d'une grande partie de ces biens, il ne restait plus à l'ex-president Esmonin que son château de Dampierre, son hôtel dijonnais et quelques maigres terres. Lassé par la vie en France et resté trop longtemps sans voir ça femme et ces filles, il prétexta une maladie grave pour s'enfuir en Suisse et y parvint grâce à a complicité du docteur Tissot qui lui prescrivit un traitement dans les eaux du lac de Neuchatel. Considéré à partir de cette époque comme un émigré, il n’eut plus aucun droit sur ces biens. Ceux-ci furent alors liquidés et partagés selon une directive du 17 Frimaire an VII (7 décembre 1798). Continuant d'avoir la nationalité française et circulant entre les deux pays, ça femme et ces filles revinrent s'installer à Dijon et furent mise sous résidence surveillée en novembre 1799. Peut après, leurs noms fut enfin rayées des listes et elles purent donc repartir pour la Suisse et retrouver leurs proches. Commencé au lendemain de la Révolution, ces allés et retour entre la Bourgogne et la Suisse s'intensifièrent encore dans les années 1800 avec les mariages des deux filles Catherine et Antoinette Esmonin de Dampierre 8. Marié en juillet 1801 dans le fief familial de Magny-lès-Aubigny, l'année profita peut de ces noces et mourut cinq ans plus tard à l’âge de trente-trois ans. Plus chanceuse, la cadette fit ces noces à Dijon en juin 1803 et vécu jusqu'en 1848. Quelque année plus tard, l'ancien président Esmonin profita de la stabilité politique du début de l’empire pour revenir s'installer à Dijon. On peut raisonnablement penser que ce retour en famille coïncida plus ou moins avec la mort de ça fille aînée en 1806. Reprenant goût à la vie malgré les deuils, les tourments de la Révolution et les guerres Napoléoniennes, il se réinstalla rue de la Préfecture puis fut rapidement solliciter pour occuper le poste de président de la cour d'appel de Dijon. Installé dans ces fonctions d'avril 1811 à avril 1813, il fut aussi membre du conseil général de la Côte-d'Or et eu la chance de le présider en 1817. Participant jusqu'au bout à la vie de la cité et remplissant ces fonctions même dans la vieillesse, il s'éteignit le 12 septembre 1824 à son domicile.

Portrait de Catherine-Claude Esmonin de Dampierre

Huile sur toile, fin du XVIIIeme siècle

Anonyme, Collection particulière

Lorsque l'on songe à la vie tourmentée et à la brillante carrière qu'eu ce personnage, on ne peut s’empêcher de penser à l'argent que lui procurèrent l'exercice de ces fonctions et au somme considérable qu'il perdit durant la Révolution. Bénéficiant au départ d'un traitement de 1500 livres, il ajouta à cette somme les 6000 livres que lui fournirent son poste de président à mortier. A ces sommes déjà conséquentes s'ajoutait ça fortune personnelle, amassée depuis plusieurs génération par ça famille et celle de ça femme apportée en dot au moment du mariage. Constitué en grande partie par son père cette fortune comprenait lors de la reprise de fief en 1776, les terres d'Aubigny et de Magny qui à elle seul valait plus de 270 000 francs. A cela s'ajoutait les terres de la Palud, Chamirey, Reux sur Florence, Reux le Château, La Motte (à Villambert en Franche Comté), les bois d'Aloise et d'Amange sur la commune de La Chapelle Saint-Sauveur et des possessions dans les villages de Chivres, Labergement, Mervans et Brazey-en-Plaine. Très rentable, ses propriétés foncières lui procuraient 25 000 livres de revenus annuels. A toute ces terres il faut bien sur ajouter les seigneuries de Dampierre-en-Bresse et celle de la Chassagne dans le Jura. Erigé en marquisat en décembre 1776, le fief de Dampierre possédait un château malheureusement détruit de nos jours. Plus petite, la terre de la Chassagne fut érigé en baronnie vers la même époque. Faisant partie intégrante du mode de vie des riches seigneurs de l'ancien régime ces terres étaient indispensables à la survie des nombreux fermiers, pécheurs, chasseurs, bûcherons, vignerons... qui exploitait l'ensemble de ces domaines. Partagé entre une vie citadine de haut magistrat et une vie plus campagnarde de riche propriétaire terrien, le marquis de Dampierre se devait d'avoir des demeures en rapport avec son rang. Déjà propriétaire de la maison paternel situé à Beaune et de plusieurs châteaux à la campagne, il fut obligé à partir de 1770 de trouver un domicile à Dijon. Louant tout d'abord un appartement dans l’hôtel du président Coeurderoy, rue Vannerie, il quitta les lieux en 1776 pour faire construire l'hôtel de la rue de la Préfecture. La construction de cette demeure, nécessitant un fort investissement financier il vendit en 1779-1780 une partie de ça bibliothèque et les terres de Chamirey et de la Palud pour la somme de 55 000 francs et de 1200 francs de pension viagère. Dévalué durant la période révolutionnaire, ce patrimoine fut saisi en l'an VI et vendu à divers acheteur. La valeur des différents domaines était alors la suivante : La Chassagne (37 420 Fr), Labergement et Chivres (112 020 Fr), Magny, Aubigny et Brazey (109 700 Fr), Dampierre-en-Bresse, Mervans et la Chapelle Saint-Sauveur (304 860 Fr). Enfin l'hôtel qu'il s'était fait construire rue de la Préfecture ne valait plus que 32 000 francs.

Débuté vers 1777 et terminé pour le gros œuvre vers 1780, les travaux de cet hôtel particulier furent confiés à l'architecte Charles Saint-Père (1738-1791). D'autre source site cependant Jacques Cellerier (1742-1814) comme maître d’œuvre du bâtiment. Contemporain des hôtels Berbis de Longecourt et Chartraire de Montigny, situé rue Vannerie, l’hôtel de Dampierre est assez proche stylistiquement de ce dernier et pour cause, l'architecte des Chartraire n’était autre que le père de Charles Saint-Père. De se faite, il est fort probable qu'Antoine IV Esmonin ayant habité rue Vannerie, fit appel à cette famille pour construire son hôtel particulier. Abandonnant les logis situés entre cour et jardins, l'architecte préféra ici une sobre façade donnant directement sur la rue avec des communs placés en retrait d'une cour semi-heliptique. Cherchant la discrétion, Esmonin préféra placer son argent dans la décoration intérieur du monument plutôt que de surcharger de sculpture la façade sur rue. Ayant certainement apprécié les travaux menés dans l'hôtel Chartraire de Montigny, Esmonin fit alors appel au même peintre-decorateur et l'employa à partir de 1780 dans son hôtel de la rue de la Préfecture. Originaire de Paris, ce décorateur nommé Langlois avait été l'élève du célèbre Moench. S'inspirant des antiques et du style Pompéien redécouvert depuis peu, cette artiste consacra plusieurs années à la réalisation des salons, des chambres, de la salle à manger et du grand vestibule. Malheureusement inachevé ce décor reste l'un des rares exemples du style Louis XVI encore en état à Dijon. Outre son goût prononcé pour la peinture et la décoration, le marquis de Dampierre aimait à rassembler des meubles précieux, des objets anciens et des livres rares. Collectionneur avertis, il acquis vers 1772 une grande partie de la bibliothèque du conseiller Fevret de Fontette (1710-1772). Riche de plusieurs milliers de volume cette bibliothèque lui fut vendue après la mort de Fontette le 16 février 1772. Constitué surtout de volume consacré à l'histoire, cette bibliothèque était réputée pour ces 52 rarissimes manuscrits sur l'histoire de France. A cela s'ajoutait de nombreuses lettres autographes rédigées par des personnages historiques, des carnets de dessin réalisés par les plus grand artistes et une multitude d'ouvrages abordant des sujets aussi divers que les arts, la littérature, les sciences, la politique, la religion, la philosophie, la géographie, etc. Reflet de la grande culture et de la dévotion du marquis de Dampierre cette bibliothèque comptait également de nombreux ouvrages écrit par la mystique Antoinette Bourignon (1616-1680). Conservé bien peut de temps, cette bibliothèque fut vendue à Antoine René de Voyer d'Argenson (1722-1787) vers 1780.

Féru d'histoire, extrêmement croyant et porteur d'un grand savoir, le marquis de Dampierre n'était pas insensible à certaine pratique ésotérique. Pratique qui le conduisirent encore jeune à fréquenter des loges maçonniques. Initié à la "Parfaite Amitié" du Grand Orient de Dijon entre 1775 et 1778, il devint associé libre à la "Candeur" de Paris en 1779. Restant affilié à une loge parisienne, il siégea à la "Fidélité" de 1780 à 1782. Sur les conseils de son ami d'enfance le baron de Joursanvault il rejoignit également la "Bienfaisance" de Beaune en 1779. S'élevant au sein de cet ordre, il fut reçu "Ecossais de Saint-André" par ces pairs le 17 novembre 1779. Montant en grade rapidement, il fut fait "Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte" en mars de l'année suivante. Nommé deputé-maitre de la "Concorde" en février 1781, il fut reçu "Commandeur" de cet ordre peut de temps après et introduisit le "Rite Ecossais Rectifié" au sein de celle-ci. Continuant ça progression dans cet ordre, il sut s'entourer de personnage tel que le parlementaire Charles-Claude Devoyo (1745-1796) et devint vice-préfet de la "Préfecture de Bourgogne" en août 1784. Remplacé par Devoyo en 1785, Esmonin quitta définitivement cette loge peut de temps après. La mise en sommeil de celle-ci le poussa l'année suivante à rejoindre la "Bienfaisance "de Lyon. Dirigée par Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), cette loge ne semble pas avoir eu ces faveurs puisqu'il n'y resta qu'une seule année. Peut après, Esmonin qui commençait certainement à se lasser de tous ces changements de loges et qui voyait le monde maçonnique stagner, décida de quitter définitivement cet univers pour se consacrer à des pratiques religieuses quasi mystique et à l’écriture de plusieurs ouvrages. Faisant des recherches sur le magnétisme animal et sur le somnambulisme il publia anonymement en 1784 un ouvrage s'intitulant" Réflexions impartiales sur le magnétisme animal". On lui doit également deux ouvrages publiés l'année de ça mort : "Historique de la Révolution tiré des Saintes Ecritures" et "Vérités Divines pour le cœur et l'esprit". Gardant des contacts avec les milieux ésotériques, il noua des liens alors qu'il était exilé en Suisse avec le mystique Jean-Philippe Dutoit-Membrini (1721-1793). Imprégné par les idées de celui-ci, il garda des contacts en Suisse et fut membre vers la fin de ça vie du cénacle quiétiste installé dans le canton de Vaud. Proche du milieu intellectuel de cette ville, il rencontra au château de Coppet, une partie du groupe qu'avait formé dans son exil Madame de Staël (1766-1817).

Berthier au Pont de Lodi en 1796

par Alix Pierre-Michel (1762-1817)

d'aprés le Baron Antoine-Jean Gros

1er quart du XIXeme siècle

Musée national du chateau de Versailles

Déjà chargé d'histoire avant la Révolution, cet hôtel continua à faire parler de lui dés le début du XIXeme siècle. Confisqué par les autorités municipales en 1792, puis laissé vacant durant l'exil du président Esmonin, il trouva finalement preneur lorsque le général Louis-Alexandre Berthier (1753-1815) y installa une partie de son état major en 1800. Chargé par Napoléon Bonaparte (1769-1821) de constitué une armée de réserve pour la future campagne d'Italie, il fut dépêché sur place pour former un corps de 60 000 hommes, et faire les préparatifs de guerre. Arrivé à Dijon le 2 avril, il eut le choix pour loger, entre plusieurs hôtel du centre-ville. Après une courte hésitation, il porta son dévolue sur l'hôtel Esmonin pour ça proximité avec l'hôtel de l'Intendance et le modernisme du bâtiment. Durant son séjour qui n’excéda pas un mois, il eut l'occasion d'assister à une fête somptueuse 9 donné par les officiers de haut rang dans les salons de l'hôtel Esmonin. A celle-ci assistait toutes les dames de la ville et tout ce que Dijon comptait comme personnage important. Bonne pour le moral des troupes ces réjouissances furent malheureusement de courte durée puisque des le 14 mai 1800, une partie de cette armée passait col du Grand Saint-Bernard. Précédant les troupes, Berthier arriva à Geneve le 5 mai et fut de la bataille de Marengo le 14 juin 1800. Il resta général en chef de l'armée de réserve jusqu'au 23 juin 1800. Pressentit pour le remplacer à se poste, le général Guillaume Brune (1763-1815) avait été nommé commandant de la 18e division militaire et des dépôts de l'armée de réserve par Napoléon le 6 mai. Préparant le retour du consul, il reçut le grade de général en chef de l'armée de réserve le 10 juin. A son retour d'Italie, Napoléon passa par Dijon et s’arrêta à l'hôtel Esmonin le 30 juin 1800. A cette occasion, le général Brune donna en son honneur un banquet. Durant celui-ci, Napoléon eu la surprise de voir dans la salle à manger son buste en plâtre vêtu d'un habit consulaire et couronné de lauriers. Aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Dijon, cette sculpture avait été réalisée en à peine deux mois par Pierre-Philibert Larmier (1752-1807). Passant les troupes en revues au niveau du lac Kir, Napoléon quitta Dijon le jour même pour rentrer à Paris. Il laissa alors le commandement de l'armée d'Italie aux généraux Masséna et Brune qui partit pour Genève dans les jours qui suivirent.

Portrait du Maréchal Guillaume Brune

par Marie Gulhelmine Benoist (1768-1826)

Huile sur toile, 1805

Copie au Musée national du chateau de Versailles

N'ayant durée que peut de temps (environ trois mois), la présence de généraux dans ces lieux contribua au prestige du monument et favorisa certainement le retour quelques années plus tard de la famille Esmonin à Dijon. Revenue, au début de l’empire, cette famille se réinstalla paisiblement dans cette demeure et attendit la chute de l'empire Napoléonien. Plutôt conservatrice, voir même royaliste, la famille Esmonin fut l'hôte de l'empereur François Ier d'Autriche (1768-1835) après la première abdication de Napoléon Ier. Membre de la sixième coalition dont les principaux membres étaient déjà à Paris, l'empereur d'Autriche avait été séparé de ceux-ci par une partie des armées napoléonienne et avait du se réfugier à Dijon le 26 mars 1814. Accompagné d'une partie de son état major et d'une troupe nombreuse, il s'installa à l’hôtel Esmonin Dampierre et n'en repartit que le 13 avril pour Paris. De la fut signer l'abdication de l'empereur Napoléon et son départ pour l’île d'Elbe le 14 avril 1814. Son retour plus que légendaire en mars 1815, son arriver à Paris, ça défaite à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815, ça seconde abdication et finalement son exil et ça mort à Saint-Helene en 1821, ont contribués à en faire l'une des plus grandes figures de l'histoire. Pendant ce temps à Dijon, le marquis de Dampierre, probablement heureux de cette fin, célébrait le retour des Bourbons. Quelque mois plus tard, les armées coalisées toujours implantées sur le sol Français se donnait rendez-vous dans les environs de Dijon pour une gigantesque revue comptant 130 000 hommes et 30 000 chevaux. A celle-ci assistait les empereurs d'Autriche et de Russie ainsi qu'un grand nombre de tête couronnée germanique. Se déroulant entre le 4 et le 7 octobre 1815, cette "parade" fut payée essentiellement par la ville de Dijon et la préfecture de Cote d'Or. L'empereur d'Autriche qui avait du garder un mauvais souvenir de son précèdent séjour à Dijon préféra loger à l'hôtel de la Préfecture jugé plus confortable. Peut être moins regardant, le Tsar Alexandre Ier de Russie (1777-1825) logea le 4 octobre dans la demeure des Esmonin puis s'en alla loger la nuit suivante à l'hôtel des Berbis de Rancy, situé au 45 rue Jeannin.

Témoin de tous ces événements historiques, le vieux marquis de Dampierre continua à s'impliquer dans la vie politique de ça ville et décéda le 12 septembre 1824. Héritant de ces biens, ça fille Antoinette s'était marié avec François Sébastien de Chevron Villette 10 (1775-1829). Mère de cinq enfants, elle partagea son temps entre Dijon et la Savoie d'où était originaire son mari. Résidant principalement à Chambery et dans son fief de Giez, ce dernier n’eut guère le temps de profiter de ça famille puisqu'il mourut alors que son fils 11 n'avait que 23 ans. Ayant encore besoin de ça mère celui-ci la fit venir en Savoie et la poussa certainement à vendre l'hôtel Esmonin de Dampierre en 1833. Aussitôt rachetée, la demeure passa à Mme Champy qui procéda à de nombreux travaux intérieurs. Son seul but étant de louer les lieux, elle cloisonna et transforma en deux appartements la salle à manger du premier étage. L’accès à cet étage n'étant pas des plus aisé, elle remplaça l'escalier monumental par un escalier tournant qui permit d'ouvrir un passage vers les pièces nouvellement crées du premier étage. Dés lors occupés par divers locataires, l'immeuble resta en l'état jusqu'à ce que Mme Champy s'en sépare en 1838. Ne se souciant ni des destructions occasionnées, ni de la disparition des peintures de la salle à manger, elle ne vit en cet immeuble qu'un moyen de se faire de l'argent rapidement. Mentionné uniquement par Eugène Fyot et dans les "Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or", cette dame Champy semble avoir eu un haut niveau social (nécessaire pour traité avec la fille du marquis de Dampierre) et une fortune importante (indispensable pour acheter et transformer cette demeure). Seul famille réunissant ces deux critères, celle du baron Champy était toute désignée pour acheter cet immeuble. Originaire de Saint-Malo (35) et installé à Dijon depuis 1770, cette famille s'était illustrer dans le domaine de la chimie. D'abord contrôleur des poudres en Bretagne, puis commissaire en Bourgogne, les Champy profitèrent de la campagne d'Egypte pour se hisser à un plus haut niveau. Nommé par Bonaparte membre de l'Institut d’Egypte, puis administrateur des poudres en Egypte en 1798, Jacques Pierre Champy (1744-1816) devint Président de l'Institut d’Egypte en 1800, puis administrateur et régisseur général des poudres à son retour en France vers 1814. Chevalier de la Légion d'honneur vers cette époque, il s’éteignit à Paris en 1816 en laissant deux fils. Le cadet, Jean-Siméon Champy (1778-1845) fut également de l’expédition d'Egypte. D'abord élève de l'École Polytechnique en 1794, il devint Commissaire des poudres au moment de son départ pour l'Egypte. Nommé administrateur adjoint à son retour, il finit régisseur général en 1815. Très apprécié par Napoléon Ier, il reçut la légion d'honneur et son titre de baron d'Empire la même année 12. A noté qu'il fut aussi maître des requêtes au Conseil d'Etat. Marié en 1800 avec Elisabeth Christine Huart (1783-1856), il eut deux enfants de celle-ci. L’aînée, prénommé Claire semble avoir acheté cet hôtel en 1833. Né vers 1805 et marié en 1829 avec Adrien Benoît-Champy (1805-1872), elle devait jouir d'un certain prestige pour se marier avec cet homme politique. Nommé avocat au barreau de Paris puis représentant de la Côte-d'Or à l'Assemblée législative en 1848, son mari fut par la suite député de l'Ain en 1855 puis président du tribunal de la Seine en 1857 et enfin sénateur en 1870. Obligé d'habiter à Paris, le couple se porta acquéreur d'une maison dans la capitale et dû se débarrasser de son patrimoine dijonnais pour ne plus avoir à faire des allers et retours entre les deux villes.

Blason du Baron Champy

"Coupé; le premier parti d'azur au foudre, aîlé d'or;

au deuxième des Barons pris dans la classe des propriétaires,

le deuxième d'or au palmier terrassé de sinople"

Après cette période marqué par les transformations intérieur et le va et viens des locataires, l'hôtel retrouva un peut son calme et renoua avec son passé prestigieux, grâce à la XVIIIeme Division Militaire qui y installa son quartier général en 1838. Commandé par le général Antoine François Eugène, Comte de Merlin (1778-1854) depuis 1835, cette division comprenait les départements de l'Aube, de la Cote d'Or, de la Haute-Marne, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. Habitué des mondanités mais aussi des champs de batailles, le comte Merlin trouva ici une préretraite bien méritée. Après avoir vécu les campagnes Napoléoniennes (d'Egypte, d'Allemagne et d'Espagne entre autre), l'exile jusqu'en 1818 et une retraite forcée jusqu’à la révolution de juillet, il était temps pour lui de s'accorder un peut de bon temps. Il profita alors de son rang et de la beauté du monument pour donner des fêtes militaires dans les salons de l'hôtel Dampierre. Ayant repris du service depuis 1830, le comte Merlin était devenu lieutenant-général en 1832, membre de la Chambre des députés de 1835 à 1837 et enfin pair de France depuis 1839. Réserviste depuis 1846, il attendit la suppression de la XVIIIeme Division Militaire pour prendre une retraite définitive et quitta les lieux en 1848. L'année suivant, l'ancien négociant et marchand de grains et farines Louis André-Tramoy 13 (1782-1856) se portait acquéreur de l'immeuble. Originaire de Lyon, cet anti-républicain devint maire de la Guillotière de 1830 à 1842. Porche du président Louis-Napoléon, il vint s'installer à Dijon et fut peut de temps après nommé maire de cette ville par le futur empereur. Fidèle serviteur de celui-ci, il ne dut son élection qu'à une décision ministérielle. Survenue au lendemain des troubles de 1848, ces événements furent vite oubliés grâce au progrès technique qu'il apporta en ville. Profitant de son poste de président au conseil général de la Cote d'Or pour faire venir le chemin de fer à Dijon, il fit en sort que la ligne Paris-Lyon passe par ça ville. Inauguré en grande pompe le 1er juin 1851, cette ligne reçue les honneurs du président Louis-Napoléon qui resta en ville durant deux jours. Ne regardant pas a la dépense le maire André, organisa des banquets, des bals, des concerts, des revues militaires et l'invita même dans son hôtel de la rue de la Préfecture. Continuant sur ça lancé, le maire commença les travaux de la gare au niveau du bastion Tivoli (1853), organisa la venue du 28eme Congrès Scientifique de France (1854) puis fit machine arrière et décida que le train s’arrêterait dans le Faubourg Guillaume, au niveau de la rue des Perrières (1855). Connu pour avoir grandement modifié la physionomie de la ville, le maire André demeura durant toute cette période le seul et unique propriétaire de l’hôtel. A ça mort survenue brutalement en 1856, il laissa la maison à son fils Louis Aimé André (1815-1885).

Portrait du chanoine Louis Brodet

Photographie noir et blanc

Musée national de l'Education, Rouen

Connu pour ces talents de peintre-paysagiste, ce dernier s’était tout d'abord établi à Paris avant de venir s'installer ici à partir de 1855. Membre de l’Académie de Dijon, de la commission de surveillance des Beaux-Arts et de la Société des Amis des Arts, il avait régulièrement exposé son travail aux salons de Paris et Dijon de 1845 à 1869. Ornant de ces œuvres tout le premier étage, il aimait également à collectionner les toiles contemporaines et s'était porté acquéreur du "Portrait de Louis Trutat en artilleur". Riche d'une vingtaine d’œuvre, son travail compte surtout des vues de lacs, de montagnes, de forets, et de ruines exécutées durant ces voyages de jeunesse en Suisse. N'ayant pas eu d'enfants, il légua tous ces biens à Hippolyte Bordet (1836-1909), valet de chambre dans son hôtel. Institué légataire universel celui-ci reçu en 1885 l'immeuble de la rue de la Préfecture. Entré au service de la famille André en 1849, il avait assisté à la mort du maire Louis André dans le train pour Paris et avait ramené ça dépouille à Dijon. A la mort d'Aimé André, son neveu étant toujours vivant, il du versé une indemnité pour ne pas être attaqué en justice et pouvoir profiter de l'immeuble. Resté seul propriétaire à partir de 1885, il éleva ces trois fils et continua d'entretenir la demeure. Marié depuis 1877 avec Marie Marguerite Monat, il s'était toujours attaché à entretenir les collections d'objet d'art accumulé par les Esmonin, les Merlin et les André. S'entourant d'historien tel que Chabeuf et Picard, il n’eut de cesse d'inventorier ces biens et découvrit par exemple des panneaux sculptés du XVIIIeme figurant des évangélistes en bas-relief. A ça mort survenu en 1909, ces trois fils héritèrent de l'hôtel. Vivant tous les trois dans cette demeure, ils eurent des carrières bien différentes et occupèrent les lieux jusqu'en 1976. Louis Bordet (1878-1959), qui était l'aîné s'orienta vers la prêtrise et devint chanoine en 1937. Nommé professeur à Ecole St François de Sales en 1907, puis sous-directeur en 1913, il devint finalement directeur de cet établissement en 1929. Auteur des" Quatre Evangiles en un seul", il avait rédigé en 1911 une thèse sur "La vie intérieure source et limite de la métaphysique". Egalement amateur d'art il avait ramené d'un voyage en Italie effectué en 1905, plusieurs objet de culte du XIVeme siècle. D'un tempérament différent son frère Bernard (1880-1978) devint militaire et fut chef de bataillon durant la première guerre mondial. Le plus jeune prénommé André (1886-1956), fut avocat à Nancy. Ayant tous trois oeuvrés à la conservation du monument, ils permirent en 1928 l'inscription au Monument Historique du salon Louis XVI et la protection du bâtiment au titre des monuments historique en 1948. Conservé par la génération suivante, l'immeuble devint une copropriété en 1976. Vendu aux enchères pour la somme de 860 000 euros en 2006, il est de nos jours habité par un marchand de bien et plusieurs particuliers.

|

1: Ancien hôtel Mochot-Coppin achété par les Seguin en 1741.

2: Fille d'un conseiller au parlement (James Farr, Authority and Sexuality in Early Modern Burgundy, Oxford University Press, 1995), elle fonde avec Louise Morel le couvent de la Visitation, sous le nom de soeurs de Sainte-Marthe. Son portrait, une huile sur toile, est encore visible au Musée des Beaux-Arts de Dijon.

3: Chasse contenant une image de l'Assomption provenant de l'église Saint-Christophe de Champlitte

4: Fille d'Isaac Theureau, Conseiller secrétaire du roi en la chancellerie de la Chambre des Comptes de Dole, mariée le 4 mai 1705 à Beaune.

5: Herité en 1711 de Blaise Chirat, seigneur de la Motte-Valentin, qui avait épousé ça tante maternel, née Marie Picard.

6: Fille de Louis-François Gauthier (1675-1769), seigneur de Chamirey, ancien conseiller au présidial de Chalon, maire perpétuel de cette ville, lieutenant-général de police.

7: Oncles d'Antoine II Esmonin (1684-1758)

8: Catherine se maria avec Bénigne Legouz de Saint Seine (1763-1828) , sa soeur Antoinette épousa Marie François de Chevron-Villette (1775-1829)

9: Elle se passe avant le 7 mai 1800, date à laquelle Bonaparte passe par Dijon.

10: Il était chef d'état-major de la Division de Savoie, chevalier des saints Maurice et Lazare et avait fait parti en 1815 d'une délégation conduite auprès des alliés pour obtenir la restitution du duché à la dynastie de Savoie au Congrès de Vienne

11: Théophile-Victor de Chevron Villette (1806-1886) député au Parlement du royaume de Sardaigne

12: Par lettres patentes des 20 et 21 janvier 1810.

13: Famille d'ancien negociant en fer originaire de Gray et installée à Lyon depuis 1813.

|

Situé à l'angle de deux rues, cet élégant hôtel en pierre de taille s'élève sur deux niveaux, auquel il convient d'ajouter un rez-de-chaussée et des combles. Longue d'environ 27 mètres, la façade principale est entièrement recouverte d'un appareillage de pierre à lignes de refend. Plus longue d'environ 3 mètres, la façade en retour d’équerre ne dispose pas des même moyens, seul la première travée et le rez-de-chaussée sont recouvert de pierre de taille. Mal entretenue, le reste de la façade laisse apparaître des petits moellons et de long linteau de pierre. L'ensemble, de se coté ci de la rue, n'est égayer que par des petites balustrades encastrées à la base des fenêtres. Bien plus riche, la façade sur la rue de la Préfecture est percée d'un grand portail à vantaux sculptés. Tout en sobriété, la décoration de celui-ci est constituée de petites guirlandes, de corne d'abondance entrecroisée, de mascarons et de rameaux d'oliviers. L’éclairage de l'ensemble des trois niveaux se fait au moyen de grandes fenêtres et de petite ouverture pour le second étage. Particulièrement belle, les grandes persiennes de l'étage noble sont surmontées pour quatre d'entre elles, par des frontons triangulaires reposant sur des consoles à volutes. Les combles, éclairées par trois gros œil-de-bœuf sont recouverts d'une toiture en tuiles polychromes vernissées datant probablement de la fin du XIXeme siècle.

Les deux ailes de ces bâtiments enserrent en leur centre une grande cour que vient terminer la façade incurvée des communs. Munie d'un seul et unique étage et pourvue d'arcature, celui-ci contenait à l'origine deux écuries et deux selleries. Les carrosses étaient quant à eux remisés dans l'aile gauche du rez-de-chaussée.

Les caves, repérable grâce aux petites fenêtres situées au ras du sol, contenaient trois grandes salles voûtées. La plus grande abritait une cuisine équipée d’un four et d'une belle cheminée. Les deux autres cachaient un puits et une autre cheminée.

|

|

|

|

Considérablement transformé dans la seconde moitié du XIXeme siècle, l’intérieur du bâtiment à perdu plusieurs salon Louis XVI et son escalier monumental. Remplacé par un escalier tournant, plus pratique, celui-ci débouche au rez-de-chaussée sur un grand vestibule à colonnes. De style dorique monolithe, celles-ci reposent sur de gros bloc de pierre et soutiennent le plafond. Encadrant les portes, les couloirs et la montée d'escalier elles ne sont pas sans rappeler celle de l'hôtel Chartraire de Montigny. A deux battants, cette porte est surmontée d'un linteau et d'une corniche reposant sur de petites consoles. La décoration de l'ensemble est assurée par deux bustes de femmes traités à l'antique. Richement orné, les pièces de réceptions présentent des plafonds peint, des panneaux d'inspiration antique, des boiseries sculptées, des glaces en bronze doré, des médaillons, etc. . Particulièrement décoré, le grand salon est éclairé par un grand lustre en cristal de Bohème. Entre les fenêtres, une console en bronze baroque sert de support à trois belles pièces en porcelaine. Au mur, les panneaux peints rappel le troisième style pompéien redécouvert vers 1765. S'y côtoie dans un savant agencement, des chimères, des anges, des petits médaillons, des guirlandes, des enroulements floraux, des rubans, des corbeilles de fleurs, des épis etc. Agrémenter d'une peinture allégorique le plafond est encadré par une belle corniche à consoles. Dans les angles, des sphinx dos à dos, encadrent d’énormes pots de fleurs. Au-dessus des portes, les figures allégorique des arts encadrent des cartouches dans lesquelles des putti s'amuse dans un décor champêtre. Au centre du plafond peint, une scène mythologique représente Zéphyr apportant une corbeille de fleurs printanières à son épouse, la déesse Flore.

Refait au XIXeme siècle, le petit salon dispose d'une belle cheminée en marbre rougeâtre, de plusieurs médaillons en camaïeu bleu, d'un lustre en bronze et des dessus des portes figurant des putti en ronde bosse.