DIJON (21)

Hôtel Le Belin

(voir la page d'accueil de Dijon)

Portant le nom de son concepteur et remontant dans l'ensemble au début du XVIIIeme siècle, cet hôtel, comme bon nombre d'habitation du centre historique n'a pas laissé de documentation antérieure à la période classique. Il faut donc se pencher sur l'historique de la rue qu'il occupe pour avoir quelques bribes d'informations. Connue à l'origine pour avoir été celle des marchands courroyeur, cette rue était bordée à l'Ouest par la rivière du Suzon. Les eaux de celle-ci devaient alors être fort utiles à ces artisans spécialisés dans la teinture, l’amollissement et le graissage du cuir. Plus au Nord, cette voie était connue sous le nom de rue Boichefol (en 1211) puis fut appelée rue Bouchefour et rue Boudiers. Elle était occupée entre autre par Jacques de Vaux, maître des écoles de Dijon de 1368 à 1372 et par des artisans comme Agnès la Charbonnière en 1313 et Barthelemot le Bralier en 1394. Derrière ces noms imagés, ce cachait en fait des métiers comme celui de charbonnier ou de fabricant de braies et de culottes. Appelé par la suite rue Draperie, elle prit au début du XVeme siècle le nom de rue et place Charbonnerie pour ça partie basse. Déjà fréquenté par un charbonnier dés le commencement du XIVeme siècle, cette activité remplaça finalement celle des rebrousseur de cuir lorsque Jean sans Peur décida en 1419 le transfert du marché au charbon de bois sur la place de la Charbonnerie. Devenue important, ce marché fut muni en 1496 d'un étalon de pierre pour permettre la mesure des sacs de charbon. Installé aux pieds d'une croix datant du XIVeme siècle, cet instrument de mesure dû servir jusqu’à la fin du XVIeme siècle, date à laquelle le marché au charbon de bois fut transporté en une autre place.

Blason de la Communauté

des Corroyeurs de la ville de Dijon

(Armorial général du Duché de Bourgogne,

par Charles d'Hozier, 1696,

"Bibliothèque Nationale de France")

Vers le début du XVeme siècle apparaît également sur la place, ceux que l’on nomme "maîtres de l'artillerie des ducs". Installé vers 1420 dans la maison d'Huguenot de Beze (x 1433), dite "hostel de l'artillerie", ces serviteurs du pouvoir ducal durent quitter les lieux en 1447 pour des raisons de sûreté. En effet le matériel de guerre entreposé ici était à la vue de tous et devait être facilement volé. Heureusement, quelques années plus tard, Philibert de Vaudrey, maître de l'artillerie de 1446 à 1471 proposa d'entreposer tout cet armement dans ça maison des Loges située prés des Cordeliers. Situé à l'écart, cette maison était bien plus pratique que celle qu'avaient connu les maîtres d'artillerie, Germain de Givry et ces successeurs(Jean de Rochefort en 1432 et Philibert de Molan en 1438) au moment de leurs installations sur la place de la Charbonnerie. De plus, la proximité de la poudre avec les boutiques de charbonnier aurait risqué en cas d'explosion de mettre le feu à l'ensemble du quartier.

Nombreuse, et varié au XIVeme, les informations concernant cette place tendent à se raréfier pour les siècles suivant. Les charbonniers vivant sur la place étant malheureusement resté anonyme, il est impossible de dire ou était leurs commerces et quel étaient leurs noms. On sait seulement qu'un certain Simon Lemaire y habite vers 1430 et que Guillaume Damas touche 74 francs par an de revenue pour des terrains amodié sur la place de la Charbonnerie (seconde moitié du XVeme siècle). Au siècle suivant, avec l'introduction de la Renaissance à Dijon, les échoppe rudimentaires et le marché au charbon laissèrent place peut à peut à de nouvelles constructions et à une restauration de la place. Cette transformation, se concentra surtout sur l'ancienne croix de la Charbonnerie. Ayant besoin de travaux elle fut réparer en 1525 par le maçon Didier Robert et par le sculpteur Jean Damotte. Recevant sept livres et quinze sol chacun, ils s'employèrent à refaire la vignette et les deux jambes du crucifix, à faire la flèche, un nouveau chapiteau et à reblanchir l'ensemble de la croix comme il était stipulé sur le contrat passé avec le receveur des deniers Jehan Tricauldet. Ces légères mutations opérées sur la place, furent certainement accompagné de travaux plus important dans le domaine de l'habitation.

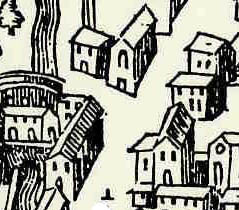

Dessin figurant la Place Charbonnerie

D'aprés "Le vray pourtraict de la ville de Dijon "

Par Edouard Bredin, 1574

Archives Municipales de Dijon

Les maisons et les vieux hôtels qui bordaient la place depuis plusieurs siècles, ne convenait probablement plus à des fonctionnaires de l'état comme Jacques de Folin qui s'installa sur la place vers 1550. Ayant fait son entrée à la Chambre de la Noblesse des Etats de Bourgogne en 1543 et nommé capitaine de 50 hommes d'armes, ce personnage titré comte de Folin, seigneurs de Dampierre et de Terran se devait d'avoir une demeure en accord avec son rang et avec les goûts de l'époque. Il en va de même pour Claude Damas de Marcilly qui avait lui aussi son hôtel sur la place. Il est fort à parier qu'il modernisa ça maison dans le style de la Renaissance. Même si les textes sont clairs (en particulier "Le parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu'à sa chute" par Elisabeth-François de Lacuisine), et nous apprennent que Folin et Marcilly habitent prés de la Croix de la Charbonnerie, rien ne précise le numéro qu'ils occupent sur la place. On ne sait donc pas si, l'un ou l'autre habitait à l'emplacement du futur hôtel Le Belin. Comme souvent, c'est par le plan réalisé par Evrard Bredin en 1574 que l'on a le plus de précision. Sur celui-ci apparaît en effet à l'emplacement du numéro 37, une belle maison à étage s'alignant dans le sens de la rue de la Charbonnerie et se prolongeant par un petit bâtiment du coté de la ruelle de Suzon. Malheureusement, même si ce plan nous signal qu'il y avait une maison à cet endroit en 1574, il n'est fait aucune mention de son propriétaire d'alors.

Le problème d'identification rencontré plus haut avec le plan Bredin, reste le même lorsque l'on étudie le plan publié par Lepautre en 1696. En effet, bien que la rue Charbonnerie soit clairement identifiée, le nom du propriétaire de la maison d'angle ne figure pas (comme c'est d'usage pour un plan de ce type). On ignore donc qui possédait cette demeure au XVIIeme siècle. Les actes de propriété concernant celle-ci faisant défaut, on peut supposer que la maison était soit inoccupé soit habité par des familles n'ayant pas les moyens de la restaurer. Cependant, les registres paroissiaux pour l'année 1697 nous apprennent qu'un Jean Aubert, exerçant les fonctions de receveur des décimes du Diocèse de Langres, habitait rue et place Charbonnerie (donc dans l'un des quatre angles). Il hébergeait à cette époque le greffier du bureau de la chambre ecclésiastique Nicolas Boullée et aurait pu habiter la demeure qui nous intéresse. Quoiqu'il en soit, la seul chose que l'on sache avec certitude sur cette maison concerne la construction en 1706 d'un hôtel par Claude Le Belin. C'est en effet l'unique date dont fait référence Fyot dans son ouvrage consacré au passé des rues de Dijon.

Blason de la famille Le Belin

"De sinople à trois béliers d'argent 2 en chef sautants

et affrontés et 1 en pointe passant "

(Armorial général du Duché de Bourgogne,

par Charles d'Hozier, 1696,

"Bibliothèque Nationale de France")

Installé à Dijon depuis le premier quart du XVIIeme siècle, la famille Le Belin s'était déjà fait connaître à Beaune au siècle précèdent. Mentionné dés 1523 lors de l'achat d'un meix et la construction d'un château à Vignolles, elle se fit plus particulièrement remarquer sous Jean Ier (x 1534), Jean II (vers 1520-1589) et Salomon Le Belin (x après 1623) qui furent avocat et maire de Beaune, de père en fils pour une période allant de 1531 à 1623. Venue vivre à Dijon lorsque le substitut du procureur général Jean Le Belin (fils de Salomon) se maria avec Guillemette de Berbisey en 1628, la famille Le Belin choisit à cette époque de s'installer dans une maison située rue du Petit-Potet. Habitant celle-ci tout au long du XVIIeme siècle, elle quitta les lieux en 1706 lorsque Claude Le Belin parti s'installer sur la place Charbonnerie. Probablement lassé de vivre dans le vieil hôtel Renaissance laissé par son grand-père, Jean le Belin et par son père le Maître à la Chambre des Comptes Etienne Le Belin (x1697), il décida de faire construire à neuf une nouvelle maison, mitoyenne avec celle des Massol dans la rue Charbonnerie. Les liens de parenté, les origines Beaunoise et les fonctions importantes aux parlements qui unissaient les deux familles durent certainement influer dans le choix de cette maison. Il est même fort à parier que ce sont les Massol qui aidèrent Claude le Belin dans l'achat de cette demeure. On peut même ce demander s'il n'était pas propriétaire du numéro 39 avant de le vendre à Claude Le Belin

Pourvue des charges de maître ordinaire à la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1694, de secrétaire prés du parlement de Dijon et du titre de seigneur de Balon, Claude le Belin fit donc élever un hôtel particulier à deux étages de style classique avec cour donnant sur la place Charbonnerie et façade longeant la rue du même nom. Marié depuis 1696 avec Françoise Desbarres et père de la petite Jeanne, il se devait de loger ça famille dans une maison à la fois moderne et confortable. Après leurs installations, ils eurent encore deux enfants et durent certainement aménager la maison en conséquence. L’aîné, Anselme Le Belin, seigneur du Tremblay, fut Maître à la Chambre des Comptes de Dijon en 1718 et fut l'auteur d'un "Abrégé Historique de la Fondation & Administration de l'hôpital de Notre-Dame de la Charité" en 1734. Il possédait encore l'hôtel en 1757. Le cadet, André Le Belin, seigneur de Montculot et d'Urcy, fut maître à la chambre des comptes de Bourgogne de 1729 à 1759. Il était également fondé de pouvoir des administrateurs de l’hôpital. On lui doit la construction vers 1750 de la partie Sud de l'hôtel actuel correspondant au numéro 37 de la rue de la Préfecture. S'alignant avec la façade réalisée par son père quelques décennies plus tôt, ce bâtiment est de nos jours envahis par la végétation. Ne ce contentant pas de son hôtel Dijonnais, André Le Belin acheta également en 1748 le château de Montculot sur la commune d'Urcy (21) et entreprit la reconstruction du corps de logis en 1751. Il fut repris peut de temps après par Louis-François de Lamartine, le grand-père du célèbre poète Alphonse de Lamartine.

Blason de la famille Rouget

"D'or, à trois rougets de gueules

en pals, bien ordonnés"

Dés lors divisé en deux parties, l’hôtel Le Belin continua d’être habité par cette famille pour le numéro 37 et fut vraisemblablement vendu pour le numéro 39. Au 37 donc, on retrouve Augustin François Le Belin, seigneur d'Urcy et Conseiller au Parlement de Bourgogne en 1772. N'ayant pas eu d'enfant, il vendit ça demeure. Elle se retrouva en 1832 dans les mains de Hias dit Auguste Genret-Perrotte (1797-1862) qui fut licencié en droit et avoué au tribunal civil de Dijon. Passant à ça fille Anne-Marie Augustine (1826-1901), la maison échue vers 1850 à son mari Pierre Hyppolite Rouget (1816-1892) qui fut notaire de 1844 à 1862. Louer vers cette période à un conseiller à la cour impérial, la maison revint vers 1870 à monsieur Rouget. Vers 1880 y vivent un maçon, Edouard Carteret et deux tailleurs de pierre, Louis Frossard et Denis Poupon. Il est fort possible que ce soit eux qui modifièrent la façade sur cour en lui adjoignant un décor de style Louis XVI et qui optèrent pour une toiture de style néo-Renaissance. Alors en vogue, depuis que Charles Suisse l'avait utilisé sur divers monument Dijonnais, cette toiture en tuiles polychrome vernissées, s'inspire de model médiéval comme les hospices de Beaune ou le château de la Rochepot. Conservé par la famille Carteret, le numéro 37 est occupé vers 1890 par Alphonse Carteret un typographe. Vers 1896, y habite l'une des filles de monsieur Rouget et Etienne Picard, un inspecteur des Eaux et Foret. Conservé par cette famille jusqu'en 1926, l'hôtel passa par la suite dans diverse main comme celle du receveur Hugodot, de la famille Guidot et de la peintre Charlotte Callier (x1934). Il est aujourd'hui habité par un endocrinologue.

Changeant lui aussi très souvent de propriétaire, le numéro 39 appartint vers 1773 à madame Le Belin de Castellenot (fille d'Augustin-François). Il fut ensuite repris par Nicolas Florens, procureur à Dijon puis par son fils Claude Florens, greffier en chef au bureau des finances jusqu'en 1819. Ca fille Anne Florens (1743-1818) ayant épousé le procureur Quentin Bonnard (1738-1805), la demeure passa à la famille de celui-ci. En effet, elle se retrouva entre les mains de Jean-Baptiste Petijean de Marcilly (1751-1834), lorsque ce dernier épousa Jeanne, la fille de Quentin Bonnard. A son tour, leur fille Louise apporta en dot cette demeure à son mari le président de Chambre à la Cour d'appel de Dijon, Edme-Louis Saverot (1784-1855). L'hôtel fut vers 1850 habité par son fils Victor Saverot (1817-1880), puis vers 1860 par Jean-Claude Lerat et par l'écrivain Felix Matter. La maison est occupée l'année suivant par Anne Lerat et par son époux le notaire Joseph Alexis Boussey. Propriétaire des lieux jusqu'apres 1911, cette famille de notaire exerça également la médecine à Dijon. Occupé vers 1876 par l'architecte d'Auguste Guillemin (1813-1877), l'hôtel du certainement à cette époque subir sont influence et être remanier un minimum. Louer également par de nombreux artisan à la fin du XIXeme siècle, l'immeuble est habité par le colonel Billot entre 1891 et 1896. Renouant avec les notaires au début du XXeme siècle, l'hôtel est acheté par maître Guidot qui le conserve jusqu'en 1936. De nos jours, une société de holding et de finances a installé ces bureaux au rez-de-chaussée de l'hôtel.

* Jean Baptiste Massol était marié avec Barbe Berbisey, nièce de Guillemette de Berbisey et de son époux Jean Le Belin.

Visible depuis la place Notre-Dame cet hôtel de la rue de la Préfecture s'élève dans l'un des angles de l'ancienne place Charbonnerie. La cour qui le précède est entourée par un important mur de pierre d'une hauteur avoisinant les quatre mètres de haut. Surmontée par une balustrade de pierre, cette clôture est ornée d'un faux appareillage de pierre et d'un grand cartouche à léger relief. Une fenêtre donnant sur la rue laisse à penser qu'une petite maison de concierge est venue se greffer sur la construction d'origine. Envahie par la végétation, le portail n'est de nos jours presque plus visible. C'est dommage car derrière le lierre grimpant se cache une porte en bois à double battant de style Louis XVI, deux pilastres à chapiteaux composites et une grosse agrafe sculptée portant un blason.

De l'autre coté de la porte, la petite cour précède une jolie façade au décor d'inspiration Louis XVI. S'élevant sur deux niveaux cette façade est percée d'une porte au rez-de-chaussée et d'un ensemble de trois persiennes à l'étage noble. La décoration datant de la seconde moitié du XIXeme siècle reprend les canons esthétiques de la fin du XVIIIeme siècle. On y voit de belles guirlandes pendantes, pourvue de cartouche à volutes, de fruits exotiques et de fleurs entrelacées. Au-dessus des fenêtres latérales se voit encore les restes d’agrafes sculptées de volutes, de blason et de boutons de fleurs. Plus élaborée, la décoration de la persienne centrale est constituée d'une grosse agrafe sculptée et de deux guirlandes de fruits retombant de chaque coté.

Au niveau des combles, les trois petites lucarnes cintré s'appuient sur la corniche du toit. Particulièrement remarquable la toiture en tuile polychrome vernissée date, elle aussi de la fin du XIXeme siècle. La palette de couleurs utilisée ici, mélange habilement les tons de brique avec l'or et le bleu jade pour formée des motifs géométriques tel que le losange et le damier.

A l’intérieur de l’édifice, les deux éléments remarquables sont le bel escalier d'angle avec sa rampe en fer forgée et le salon de style Louis XIV. Dans ce dernier sont à noter la belle cheminée au décor en stuc, les boiseries dorées de la glace et les petites scènes peintes ornant les trumeaux de portes.