RIOM (63)

Sainte-Chapelle

(voir la page d'accueil de Riom)

Cliquez sur les chiffres pour voir les photos correspondantes

Construite à l'emplacement d'un ancien oratoire édifié du temps d'Alphonse de Poitiers (1241-1271), la Sainte-Chapelle reste le seul élément visible du palais que se fît construire Jean de Berry entre 1370 et 1403. Confiée aux architectes Gui de Dammartin et Pierre Juglar, la construction de la Sainte-Chapelle débuta vers 1395 pour s'achever par la toiture en 1403. Faisant appel à une main d'oeuvre nombreuse et hautement qualifiée, ceux-ci travaillèrent avec des mâçons, des tailleurs de pierre et un maître d'oeuvre connu sous le nom de Hugues Foucher. D'autres noms de réputation moindre apparaissent sur les comptes du duc Jean de Berry (parmi ceux-ci, on trouve Hugues Joly, Colin de Juvigny, Jehan Besançon et Perrin Chilebeau). Ce chantier, qui dura en tout et pour tout huit ans, fût executé dans le plus pur style gothique flamboyant. En 1416, à la mort du duc Jean de Berry, le comté d'Auvergne (et donc la ville de Riom et son palais) devient la propriété des Bourbon par le mariage de Marie de Berry (fille cadette de Jean de Berry) avec Jean Ier de Bourbon. Commandé par leur fils Charles Ier de Bourbon, l'ensemble des vitraux qui ornent l'intérieur de l'édifice semble dater des années 1450-1456. Faisant partie des terres d'Anne de Beaujeu et Pierre II de Bourbon, la chapelle du palais voit en 1488 l'arrivée d'un collège de prêtres. Les bulles du pape Innocent VIII transforment ce collège en chapitre collégial placé sous le vocable de Saint-Louis à la date du 15 janvier 1491. Souvent détérioré au cours des XVIIème et XVIIIème siècles (1686, 1716 et 1756), les verrières sont enfin restaurées par le peintre-verrier Etienne Thévenot en 1850. L'intérieur, également touché par la pose d'un planché intermediaire en 1827, fût heureusement réparé après la destruction de celui-ci en 1851.

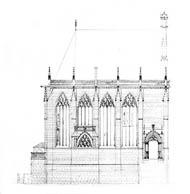

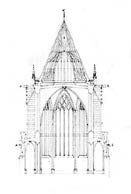

Faisant inévitablement penser à la Sainte-Chapelle de Paris, mais aussi à celle du château d'Aigueperse (63), cette Sainte-Chapelle reste l'unique monument de ce type entrepris par le duc Jean de Berry (l'autre, qui se trouvait à Bourges, fût maleureusement détruite). S'étirant sur environ 72 mètres de long, le bâtiment en pierre de Volvic est composé de trois travées terminées par un chevet pentagonal auquel on a ajouté deux petits oratoires de chaque côté. S'élevant sur un mur d'environ sept mètres de haut, les grande verrières sont séparées par des contreforts terminés par des pinacles munis de gargouilles. La toiture en ardoise, de plan très incliné, est séparée de la maçonnerie par une balustrade de pierre qui court tout le long de l'édifice. En dessous, prend place une corniche finement moulurée sur laquelle on peut voir une frise faite de feuillages. Couronnant la balustrade, des épis de faitières de plus pur style flamboyant encadrent un cadran d'horloge en fer forgé.

Le portail situé dans la première travée de droite conserve une partie de sa décoration d'origine malgré les emputations du XIXème siècle. Sur celui-ci apparaissent encore de beaux piédroits soutenant un arc en anse de panier et un tympan orné de beaux quadrilobes. De part et d'autre du portail sont conservées des niches surmontées de dais finement ciselés et voutés d'ogives. Les statues, aujourd'hui disparues, représentaient probablement Saint-Thomas et Saint-Louis.

|

|

A l'intérieur, la nef longue de trois travées et le choeur de plan pentagonal, sont surmontés d'une voûte d'ogive sexpartite partagée en deux par une lierne longitudinale. S'élevant à plus de 15 mètres, cette voûte est ornée de clefs figurants Dieu le Père, divers saints, les armes du duc de berry et le blason d'Auvergne. Parmi les saints représentés, on retrouve Pierre tenant une clef, Jacques s'appuyant sur son baton de pélerin, André portant sa croix et Paul armé d'un glaive. Soutenant la poussée exercée par la voûte, les piles de la nef et les colonnettes du choeur sont les seuls élèments de pierre à former les murs intérieurs. Le reste, constitué de grandes baies, apporte lumière et décoration. Ces baies, constituées de quatre lancettes trêflées, sont surmontées par un réseau de six quadrilobes et de mouchettes latérales.

|

|

Les vitraux, placés à l'intérieur des baies, furent commandés par Charles Ier de Bourbon vers 1450 à un atelier probablement venu de Bourges. Concentré dans le choeur pentagonal, ces verrières s'ornent de grands personnages figurant, entre autres, Charles Ier et son épouse Agnès de Bourgogne présentés à la Vierge par leur saint patron. Sur les autres vitraux sont représentés les douze apôtres et les prophètes ainsi qu'un ensemble de blasons. Sur les vitraux des oratoires prennent place quatre saintes et quatre Pères de l'Eglise (Ambroise, Grégoire, Jérôme et Augustin). Les personnages se déployant sur la totalité des vitraux sont habillés de vêtements luxueux et particulièrement colorés (dominantes de bleu et de rouge) . Le décor dans lequel évolue tous ces saints et ces monarques reflète bien le goût de l'époque pour le style flamboyant. La totalité des personnages est en effet surmontée de dais finement sculptés.