BRIOUDE (43)

Basilique Saint-Julien

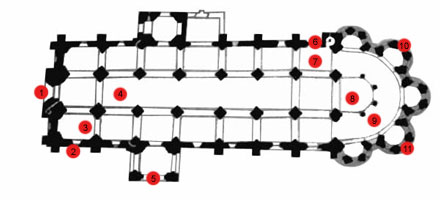

Cliquez sur les chiffres pour voir les photos correspondantes

Pour comprendre l'importance qu'avait ce lieu dans toute l'Auvergne, il faut revenir aux origines du monument et à celles de son saint fondateur. L'histoire de Saint-Julien nous apprend qu'il était un soldat romain vivant au tout début du IVème siècle dans la ville de Vienne en Isère. Pour fuir les persécutions menées par les Dèce, il s'enfuit mais fût malheureusement rattrapé par ceux-ci en l'an 304 dans la ville de Brioude. Ils lui coupèrent la tête et la rapportèrent à Vienne afin de la mettre avec le corps de Ferréol qui était le supérieur hiérarchique de Saint-Julien. Le corps de Saint-Julien resta dans la ville de Brioude. Les restes du saint fûrent déposés dans un martyrium qui, dès le début, fit l'objet d'un pélerinage qui ne cessa de croître au fil des siècles. En 456, l'éphemère empereur romain Avitus (puisqu'il ne reigna qu'une année), fût ensevelie à ses côtés.

Entre 563 et 573, le célèbre historiographe Grégoire de Tours, fût nommé diacre de la basilique. Dans son deuxième livre sur l'histoire des Francs, il parle des nombreux miracles survenus sur le tombeau du saint et mentionne le nombre grandissant de pélerins venant se recueillir en ces lieux. Afin de contenir cette foule toujours grandissante, on construisit une plus grande église. Vers 725, cet édifice, qui devait avoir une taille assez importante, fût détruit par les Sarrasins qui ravageaient la région. Une fois les invasions barbares terminées, la basilique reçu vers 893 d'importants subsides des mains du duc Guillaume d'Aquitaine dit "le Pieux" afin d'y établir un chapitre de chanoine. En 918, le duc Guillaume fût enterré dans la basilique en tant qu' abbé laïque de Brioude et fondateur de celle de Cluny. Au cours du Xème siècle, la ville de Brioude fut incendiée et pilliée plusieur fois, notamment par le vicomte Dalmas de Brioude qui était abbé laïque de la ville. Celui-ci se rachètera plus tard en faisant de nombreuses donations à l'église.

Au début du XIème siècle, l'église avait grand besoin d'étre restaurée. Il fût donc decidé de reconstruire entièrement l'édifice. C'est vers 1060 que débutent les travaux de construction du nartex qui sera terminé en une vingtaine d'années. Peu de temps après, c'est au tour de la nef et de la façade occidentale primitive d'etre élevée. Vers 1150, les quatre premières travées de la nef sont terminées. Durant cette période de grands travaux, la ville reçu la visite du pape Urbain II en 1095 (celui-ci allait à Clermont-Ferrand pour précher la première croisade). En 1119, le pape Calixte II vint se recueillir sur le tombeau de Saint-Julien. Entre 1150 et 1180, des troubles opposant les différentes familles nobles de la région empêchèrent la poursuite des travaux. Une fois ces problèmes résolus, les architectes et les maçons reprennent leurs activités en construisant la dernière travée de la nef, le transept non sayant, le déambulatoire et finalement le chevet avec ces cinq chapelles rayonnantes.

Presque un siècle plus tard (vers 1260), on entreprit des travaux dans la nef et la croisée du transept. Ceux-ci consistèrent en une croisée d'ogives bien dans le goût de l'époque et une surélévation de la voûte de la nef. Ces modifications fûrent terminées vers le milieu du XIVème siècle.

Par la suite, et ce jusqu'au milieu du XIXème siècle, l'église connu quelques légères transformations et aussi quelques destructions dont celle du clocher qui fût rasé durant les troubles révolutionnaires. En 1852, celui-ci fût reconstruit par l'architecte Bravard. En 1864, c'est l'architecte Mallay qui s'occupa de la façade occidentale en reconstruisant trois portails de style néo-roman. Au cours de l'année 1957, l'église Saint-Julien de Brioude fût élevée au rang de basilique par un bref du pape Pie XII. Au cours de la même année, des travaux de restauration débutèrent sous la direction de l'architecte Donzet. Une deuxième campagne de travaux réalisée entre 1964 et 1981 permit entre autre de restituer le sol de la basilique.

|

|

||

|

Le peu de place qui nous est donné depuis la place Saint-Julien ne nous permet pas d'apprécier le travail de restauration qu'effectua Mallay au milieu du XIXème siècle sur la façade occidentale. En effet, les trois portails que l'on peut voir aujourd'hui sont des copies néo-romanes d'originaux disparus à une période ultérieure. Il en va de même pour le clocher carré qui surmonte la façade. Il fût conçu par l'architecte Bravard vers 1852. Sur le flanc droit de la basilique se trouve un porche orné de chapiteaux à feuillage dont la porte est recouverte de pentures en fer forgé et de heurtoirs en bronze représentants un lion et un singe autour desquels figurent des inscriptions latines. Sur le flanc opposé, on retrouve un autre porche d'entrée orné d'un tympan du XIIème siècle figurant l'Ascension.

En débouchant place Grégoire de Tours, on arrive devant le chevet qui fût terminé vers 1180 dans le style roman auvergnat. Ce chevet, qui est décoré d'un bandeau de mosaïques noires et blanches, se termine par cinq chapelles rayonnantes et est surmonté par un beau clocher octogonal à deux étages et à la toiture en tuiles polychromes. La décoration de l'ensemble du chevet et des chapelles marque l'aboutissement de l'art roman en Auvergne. Par certains côtés, cette composition fait déja penser à l'art gothique qui commence à se développer dans le nord de la France. Comme nous l'avons déja vu plus haut, le chevet est décoré d'un large bandeau de mosaïques polychromes représentant des rosaces. Le reste de la décoration est constitué de corbeaux à têtes humaines ou animales, de métopes en légers reliefs et de modillons sculptés de monstres et de personnages divers. Les chapelles sont percées par de hautes fenêtres en plein cintre entourées de colonettes et surmontées par des chapiteaux finement sculptés. De chaque côté du chevet s'opposent les murs du faux transept. Ceux-ci sont percés de meurtrières et s'ornent de machicoulis rappelant que ce lieu avait aussi une vocation défensive.

|

|||

|

|

|

En pénétrant à l'intérieur de l'édifice, on débouche directement sur le narthex qui est la partie la plus ancienne du monument puisqu'il date de la fin du XIème siècle. Cet ensemble est constitué de monumentales piliers cruciformes terminés par une voûte d'arêtes qui soutient un étage. Celui-ci s'ouvre sur la nef par trois grandes arcades et dispose d'un cycle de peintures datant du XIIème siècle dans la tribune sud ou "chapelle Saint-Michel". La nef, qui est presque contemporaine du narthex, comporte cinq travées. Elle fût voûtée d'ogives à la fin du XIIIème siècle et comporte deux niveaux constitués de grandes arcades et de piliers cruciformes sur lesquelles reposent de grandes fenêtres datant du XIIIème siècle. De chaque côté de la nef sont disposés de larges bas-côtés surmontés de voûtes d'arêtes appareillées. A la différence des autres églises romanes d'Auvergne, le transept de la basilique Saint-Julien n'est pas saillant. C'est une sorte de prolongement de la nef comprenant une travée centrale surmontée d'une tour-lanterne en voûtes d'ogives. Près d'un siècle sépare la construction de la nef avec celle du choeur. Le contraste est saisissant lorsque l'on pénètre dans celui-ci. Il est assez petit et dispose d'une voûte en cul-de-four s'appuyant sur des arcades brisées. Autour de ce choeur s'enroule un déambulatoire voûté en berceau annulaire que viennent terminer cinq chapelles rayonnantes. Dans celles-ci, la décoration y est presque déjà gothique. Les fenêtres sont en effet ornées d'une profusion de colonnettes, d'arcs trilobés et de moulurations n'ayant plus rien à voir avec l'art roman. En dessous du choeur fût redécouvert, lors de recente fouille, une crypte qui devait contenir le tombeau de Saint Julien. Elle se compose d'une petite pièce rectangulaire que vient terminer une abside semi-circulaire.

|

||

|

|

|

A l'exception du chapiteau de la "résurrection du Christ" se trouvant dans le choeur et du chapiteau des "ânes musiciens" ornant la chapelle Saint-Michel, la majeure partie de ceux-ci se trouve rassemblée dans le narthex et la nef de la basilique. Afin de concevoir cet ensemble de sculpture, on fit appel à six ateliers différents qui travaillèrent durant près de cent ans à leur réalisation. Parmi les thèmes abordés par ces sculpteurs, on retrouve, bien évidemment, le porteur de mouton et, sa variante, le porteur d'âne jouant de la flûte de pan typique du style Auvergnat. D'autres sujets puisants leurs inspirations dans le patrimoine antique sont visibles dans le narthex comme les chapiteaux aux griffons affrontés, celui aux sirénes ou, encore, celui orné de feuilles d'acanthe et de masques antiques. Les deux derniers sujet abordés par les artistes de l'époque sont d'ordre religieux et profane. Parmi ces chapiteaux, les plus intéressants sont "les Saintes Femmes au tombeau", "le Christ en majesté avec les quatre évangélistes", le montreur de singe, le combat de chevaliers en armures, le joueur de flûte de pan, le "châtiment de l'usurier" et des soldats à pieds combattants autour d'un homme dénudé.

|

|

|

|

|

La tribune du narthex (ou chapelle Saint-Michel) abrite un ensemble de fresques datant du XIIème siècle. Ce groupe de peintures d'influences byzantines à pour thèmes le Jugement Dernier, le Christ en gloire accompagné par les symboles des quatres évangelistes, la vie de Saint-Julien, le triomphe des Vertus et la punition des mauvais anges. D'autres peintures ornent les piliers du narthex comme celles que l'on appelle l'Egyptienne du fait que l'on y voit une femme de profil ayant l'oeil démesuremment grand. Dans la nef et le choeur sont disposés un grand nombre d'objets liturgiques de toute sorte et d'époques diverses. On y trouve principalement des statues datant du XIVème siècle comme celle en bois marouflé du Christ lépreux, celle de la Vierge à l'oiseau en pierre de lave, celle de la Vierge parturiente en bois polychrome ou cette autre Vierge à l'oiseau en bois doré. En faisant des fouilles dans la nef, on découvrit en 1964 un dallage datant du XVIème siècle constitué de petits galets de lave noir et de quartz blanc formant des motifs géométriques.